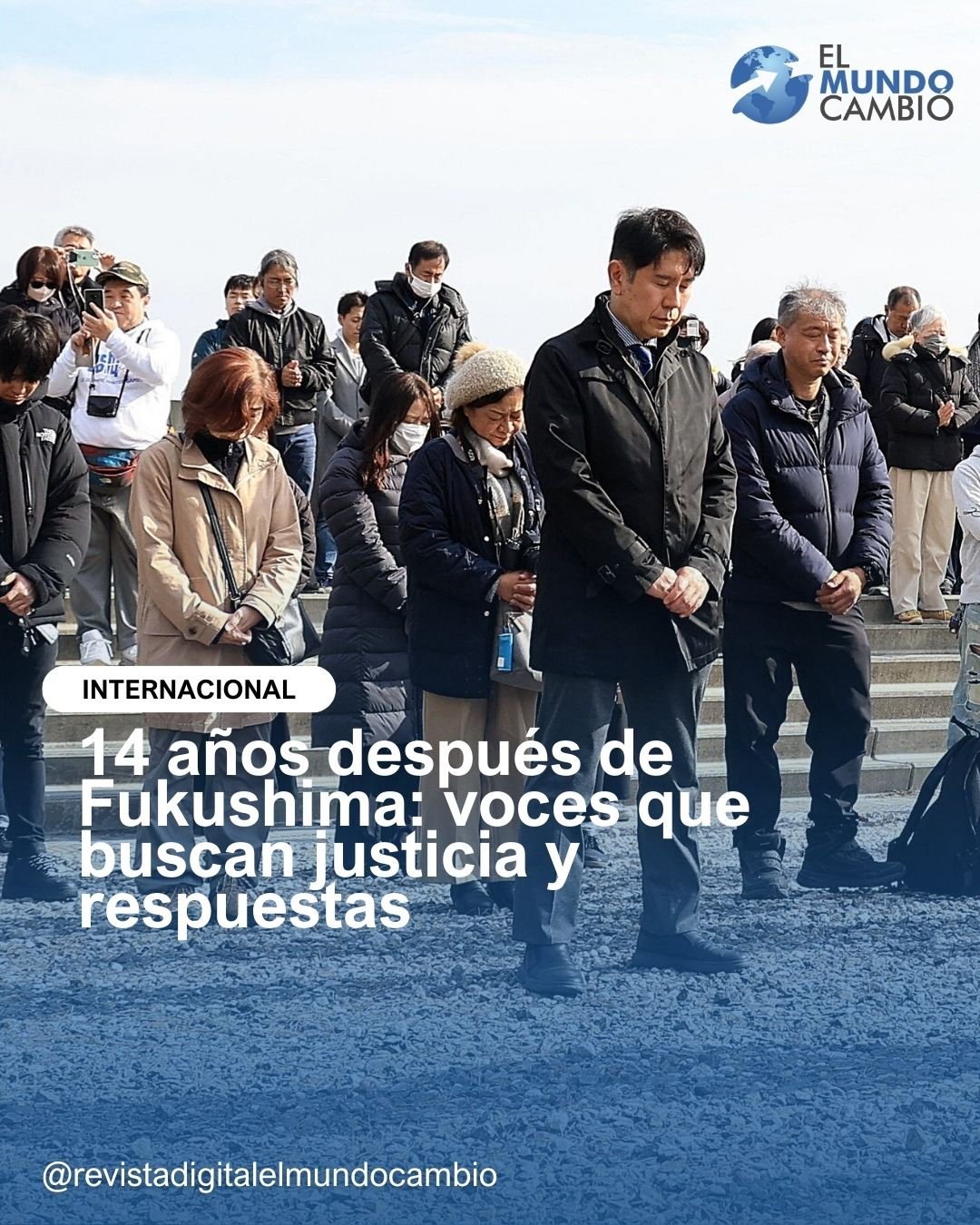

Han pasado más de catorce años desde que el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011 desencadenaron la triple fusión nuclear en la planta de Fukushima Daiichi, en Japón. Aquel desastre, considerado uno de los más graves en la historia de la energía nuclear, transformó para siempre la vida de millones de personas. Hoy, más de una década después, las consecuencias humanas siguen generando preguntas sin resolver, especialmente en torno a la salud de los niños y adolescentes expuestos a la radiación.

El rostro humano de la tragedia

Entre las historias más dolorosas está la de jóvenes que en aquel momento eran apenas estudiantes de secundaria, viviendo fuera de la zona de evacuación, confiados en que su vida continuaría con normalidad. Años después, muchos de ellos comenzaron a recibir diagnósticos de cáncer de tiroides, una enfermedad directamente asociada en la literatura médica con la exposición a partículas radiactivas. Sin embargo, desde el principio los médicos oficiales y las autoridades insistieron en negar una conexión directa con el accidente, generando un vacío de confianza y una profunda sensación de desamparo en las víctimas.

Hoy, varios de esos jóvenes —ya adultos— han decidido romper el silencio y unirse en una demanda contra Tokyo Electric Power Company (TEPCO), la empresa operadora de la central. Su objetivo no es solo obtener una indemnización, sino también lograr el reconocimiento de que su sufrimiento no puede ser reducido a estadísticas ni a explicaciones técnicas que omiten la dimensión humana de la tragedia.

Un debate científico y social sin cerrar

El programa de detección masiva de cáncer de tiroides en Fukushima, inspirado en la experiencia de Chernóbil, encontró tasas de casos muy superiores a las esperadas: más de 400 diagnósticos confirmados en una población de 300.000 niños y adolescentes. Para muchos especialistas, estos hallazgos son indicios claros de un efecto real de la radiación. Para otros, en cambio, se trata de un “exceso de cribado”: la detección de tumores que habrían pasado desapercibidos de no ser por el uso de equipos modernos.

Este choque de interpretaciones mantiene en vilo a la opinión pública. Mientras las autoridades sanitarias reiteran que no existe evidencia concluyente de un vínculo con la radiación, las víctimas y algunos expertos insisten en que la negativa a realizar estudios comparativos más amplios solo refuerza la sospecha de un encubrimiento motivado por intereses políticos y económicos.

La carga del silencio y el estigma

Más allá de las cifras y los informes técnicos, las secuelas más dolorosas para quienes padecen cáncer son las sociales y emocionales. Muchos pacientes afirman sentirse presionados a callar, temerosos de que hablar públicamente los convierta en blanco de críticas o de discriminación. La narrativa oficial, que busca transmitir tranquilidad, ha generado el efecto contrario: un ambiente donde la verdad parece incompleta y donde el dolor se vive en silencio.

Una herencia que exige conciencia global

El caso de Fukushima no es solo una historia local. Es un recordatorio de los riesgos que acompañan a la energía nuclear y de la necesidad de gestionar con transparencia los impactos de cualquier desastre. También es un llamado a la empatía: detrás de cada cifra hay una vida interrumpida, una familia marcada y una comunidad que aún lucha por recuperar la confianza.

Catorce años después, Fukushima sigue siendo un espejo incómodo para el mundo. Mientras los sobrevivientes buscan respuestas y justicia, el resto de la humanidad está llamada a aprender de esta historia: la importancia de la prevención, la urgencia de la transparencia y, sobre todo, la necesidad de poner siempre en el centro a las personas, más allá de estadísticas y discursos oficiales.